2025.06.13

温暖化で暑くなる日本の夏、そんな夏の対策として高断熱住宅ならではの注意点を解説します。高断熱住宅なら冷房の効きもよくて快適じゃないの?と思う方が多いですが、実は対策していないと後悔につながってしまう恐れも。全館空調への注意点も紹介します。

そろそろ暑さが本格化してきましたね。

昨今は冬の寒さよりも、どちらかと言えば夏の暑さの方が顕著で社会問題となっています。

高断熱住宅なら夏も快適!と思いがちですが、実は高断熱住宅ならではの夏の対策が必要なポイントがあります。

富山でも夏を快適にすごすためのコツなどをお伝えしていきます。

それでは、今回の記事のポイントから見ていきましょう。

|

・高断熱住宅は熱がこもりやすく、日射熱を取り込み過ぎないような工夫があるとよい

・高断熱住宅は冷房が効きやすいメリットがある一方、エアコンが「ちゃんと動き続けない」という現象が起きやすく注意が必要

・全館空調は様々なシステムがあるものの、「夏型結露」の原因になることがあり、使い方や施工方法など、相当熟練した会社でないとリスクも高い

・後半では、おすすめの夏の暑さ対策できるシステムやおすすめ設備をご紹介

|

1. 高断熱住宅ならではの注意点

昨今、高断熱住宅が新築ではもはや当たり前となってきていますが、実は高断熱住宅ならではの注意点があります。

それは、特に夏に起こりやすい現象が多く、高温多湿な富山の夏対策としても参考になるポイント3つを紹介していきます。

1-1. 熱がこもりやすい

1つ目の注意点は、夏の熱のこもりやすさです。

高断熱住宅は文字通り、保温性が高いことから夏には室内に熱がこもりやすい特徴がありますが、どのように対策をすればいいのか?

まず答えからお伝えすると、窓から入り込む日射を屋外からカットしましょう。

この「屋外から」という点がポイントで、庇(ひさし)やシェードのようなものを活用するとよいです。

モダンなスタイルの住宅の場合、庇が外観上マッチしない可能性もあるので、季節に応じて取り外しができるシェード(すだれのようなモノ)がおすすめです。

これにより、室内に入り込む日射熱が少なくなり、室内が暑くなりにくくなります。

1-2. 「通風」は令和の夏には考慮できず

建築には夏の暑熱対策として、通風という考え方があります。

文字通り、風の力を活用して家の中を冷やす方法ですが、昨今の夏は暑すぎてとても通風が効かせられる状況ではありません。

軽井沢のような避暑地であれば別ですが、富山のまちなかでは風の通りを考えたとしても、現実的には閉め切って冷房を効かせることがほとんどでしょう。

今の日本は、花粉やPM2.5などの影響もあり、気持ちよく窓を開け放つことができる日が、かなり少ないと言えるでしょう。

1-3. エアコンでちゃんと除湿ができない

3つ目のポイントが、高断熱住宅での大きな課題と言われている問題です。

高断熱住宅は冷房が効きやすいメリットがある一方、エアコンが「ちゃんと動き続けないために除湿ができない」という現象が起きやすく注意が必要です。

エアコンは設定温度に到達すると一時停止し、温度が上がってきたときに運転を再開し、また設定温度まで冷えると一時停止する…という繰り返しで室温を調整しています。

この一次停止のことを専門用語では「サーモオフ」と言いますが、設定温度に達するとエアコンは運転を止めますが、冷房でも暖房でも同じです。

しかし、なぜ夏季の冷房だけが高断熱住宅で問題になるのか?

それは冷房の場合、エアコンを運転し続けないと除湿ができないからです。

部屋の温度が設定温度より低くなったときに、室外機は停止し熱交換器を冷やすのを止めると、室内の空気が室内機を循環しないことになり、湿気が取れずジメジメするわけです。

そのため、温度は設定温度に到達するものの、湿度が高いままになってしまい、不快感に繋がりやすくなってしまうのです。

2. 全館空調の是非

全館空調は様々なシステムがあるものの、「夏型結露」の原因になることがあり、使い方や施工方法など、相当熟練した会社でないとリスクも高い点が注意です。

夏型結露とは家の中が冷えているとき、外の高温多湿状態の空気との間で結露が発生する現象です。

この夏型結露の厄介なポイントは、特に壁の中や基礎下など普段は見えない場所で発生しやすいこと。

一般的に結露と聞くと冬に発生しやすそうな雰囲気がしますが、実は全館空調の場合は夏型結露の方がリスクがあります。

気密性の担保や各個室への空気の循環まで考えると、非常に複雑なシステムになり建築コストもかかりやすくなります。

ダクトを引き回すシステムは、本体機器に加えて断熱ダクトがコストがかさむ原因にもなり、“なんとなく全館空調よさそう” ではなく冷静に効果と建築コストとのバランスを考える必要があります。

2-1. 様々な全館空調があるが普及しにくい理由もある

全館空調と一言に言っても様々なシステムがあります。

ダクトを使って、各部屋を均一に冷暖房するシステムもあれば、1つのエアコンなどを循環させるタイプもあり、実は住宅業界の中でもその定義は曖昧なままです。

半畳~1畳ぐらいの面積を占有する大掛かりなシステムもあれば、構造躯体に工夫を施したオリジナルの施工方法を伴った形のものなど、冷暖房機器だけでなく躯体設計にも大きな影響を及ぼします。

そのオリジナル性を特徴としている住宅会社もありますが、多くの一般のお施主様がそのシステムの有用性や違い、使用上の注意点まで理解して比較検討することは非常に難しいと言えます。

また、一般のエアコンを閉空間に入れるパターンも昨今よく聞きますが、エアコンメーカーは閉空間にエアコンを入れることをおすすめしていません。

大きな理由としては、センサーが適切に働かないこと、そして除湿した水分を排出するドレンが詰まった時に発見が遅れる可能性があることをあげています。

エアコンの温度を検知するセンサーは、ほとんどの機種で室内機に入っていることから閉空間に入れたとき、リビング等との居室空間と大きな温度差が発生し、目標としたい温度にキープしにくい、という側面があります。

また、よくある全館空調のトラブルは除湿時のドレンのオーバーフローです。

一般の壁掛けエアコンであれば、もし何かの理由でドレンが詰まっていると、室内機から水が吹き出してくるのですぐ気づきますが、閉空間に室内機が設置されているとずっと気づかないということも容易に考えられます。

全館空調が便利なように見えて、普及が進まない側面もあることを理解しながら導入を検討することが賢明です。

3. おすすめの設備・システム

続いて、比較的リーズナブルかつ有効的に夏の暑さ対策できるシステムやおすすめ設備をご紹介していきます。

3. おすすめの設備・システム

続いて、比較的リーズナブルかつ有効的に夏の暑さ対策できるシステムやおすすめ設備をご紹介していきます。

3-1. 日射遮蔽ができるシェード

画像引用:スタイルシェード - LIXIL

上図のようなシェードは夏だけ設置することができ、冬は取り除いて日射を取り込むことができる設備です。

例えばLIXILの「スタイルシェード」は、窓の外側に取り付けることで日差しを遮り、室内の温度上昇を抑える外付け日よけスクリーンです。

夏の強い日差しをカットすることで、冷房効率が向上し、冷房費の削減にもつながる効果や、紫外線を最大99%カットすることで、家具や床の日焼け防止にも効果的です。

このようなシェードは屋外から日射をカットしてくれる点が最大のメリットであり、冷房負荷を大幅にカットしてくれます。

簡易的かつリーズナブルに導入できるもので、人気が高まっていますが、一方で風速5メートル以上の風が吹くとフックから外れる可能性があるため、注意が必要です。

3-2. 再熱除湿機能が付帯しているエアコンを付ける

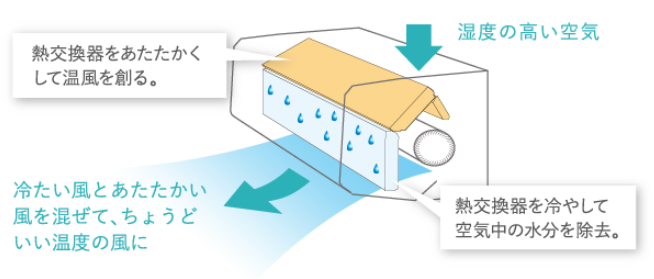

出典:三菱電機

再熱除湿とは、簡単に言うと暖房を併用した冷房の方法です。

エアコンの除湿機能の一種で、湿度を下げながらも室温を下げすぎないようにできる点がメリットです。

仕組みとしては、まず室内の空気を冷却して湿気(水分)を取り除きます。

ここまでは通常の除湿(弱冷房除湿)と同じですが、再熱除湿ではこの冷えた空気をそのまま部屋に戻さず、一度ヒーターなどで再加熱してから室内に戻します。

これにより、室温を快適なまま保ちつつ湿度を下げることができるようになっています。

特に梅雨時や夏の夜など「ジメジメしているけど寒くなりすぎるのは困る」といったシーンに適しています。

ただし、再熱する時点で電力が余分にかかるため、電気代が高めになる傾向があります。

そのため、省エネよりも「快適性」を重視した除湿方法といえます。

近年では、省エネ性能を高めた再熱除湿機能も登場しており、機種によっては自動で「弱冷房除湿」と「再熱除湿」を切り替えて使い分けるものもあります。

エアコン選びの際には、除湿方式に注目してみると、より快適な室内環境を実現できます。

4. まとめ

昨今、日本の夏は異常気象と言えるほど、暑さ対策が必須です。

温暖化対策が叫ばれていますが、新築を建てる際もこのような夏への対策を考慮した設計がおすすめです。

YUIではデザイン設計だけでなく、このような四季を考えた断熱・省エネ設計も織り交ぜながらのご提案もしております。

富山でも冬の雪対策は当たり前の要素ですが、夏の暑さ対策と開放的な空間の両立など、注文住宅ならではのこだわりを考えていきたい方は是非YUIまでお気軽にお問い合わせください。

▶ WORKS一覧