2. 耐震性を求める計算は3種類ある

その難しい耐震性の計算方法、実は大きく分類すると3種類あります。

この計算方法でも、簡単な計算と難しい計算で差が出てきたりする点は注意点になります。

2-1. 3種類の計算方法

耐震性を計算する方法の1つ目は、仕様規定(建築基準法)と呼ばれるものです。

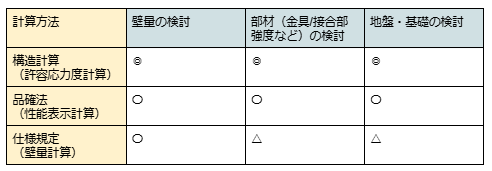

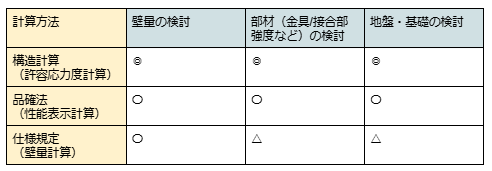

もっとも簡易的な計算方法で、費用もリーズナブルにできる一方、上記の表のようにチェックする項目も少なくなります。

また、この仕様規定での計算では耐震等級の計算はできません。

つづいて、長期優良住宅をとるときに必要な計算方法として品確法(住宅性能表示計算)による計算があります。

これは仕様規定よりは詳しいものの、構造計算に比べるとチェックする部位が少ないです。

ただし、この品確法(住宅性能表示計算)の計算では耐震等級を算出することができ、耐震性を気にされる方はこの品確法以上での計算方法がおすすめです。

最後は、構造計算(許容応力度計算)と呼ばれる、もっとも詳しい計算です。

専用の設計ソフトなどを用いて計算しますが、おおむね数百項目のチェック箇所と、計算結果の書類も数百枚になる計算です。

安心感も万全であるため、耐震性をしっかり考える方は構造計算かつ耐震等級3の組み合わせがもっとも安心感が高い選択になります。

3. 建築はプラン × 性能 × 費用のバランス感

昨今の住宅市場では、耐震性だけでなく断熱性や気密性など、性能が1つの指標になっています。

決まった基準で比べることができるため、数値の高い・低い=優・劣という構造になりがちですが、建築は必ずしも表れている「数値」だけで優劣が決まるものではないとYUIは考えています。

これは、数値をないがしろにしてもよいという意味ではなく、その数値が持つ「意味」や、総予算の中における家族が考える優先順位やバランスまで考えながらの設計をおすすめしている、ということです。

3-1. 性能を高めるとプランや価格に制約

家づくりにおいて「耐震性のベスト」を考えれば、「構造計算 × 等級3」の一択です。

ただし、もっとも耐力がしっかりしている家であることから、プランの制約および構造躯体にかかるコストについても同時に検討が必要です。

耐震等級3にすることで、例えば柱が1本どうしても必要になる、もしくは梁とよばれる水平部材を大きくして耐力をカバーすることで、躯体の費用がアップするといった影響が建築では発生します。

また、耐震と同様に断熱・省エネ性についても、性能値を高めると窓が小さくなったり、リビング内階段でなくなったり、といった間取り上の変更も伴います。

これは、工法や構造が変わると “多少” 違ってきますが、すべての住宅会社で同じ法則になります。(RC造など全く異なる構造の場合は除く)

3-2. 最終的には価格と優先順位

作成:YUI

そして最大の問題は、建築費用です。

お金をかければ、性能・デザイン・間取りを両立することができますが、ほとんどの方がそういうわけにはいきません。

このバランス感は、家族内の優先順位によって変動してきます。

また構造計算×等級3がおすすめにはなるものの、例えば構造計算における等級2にする、という選択肢であれば、長期優良住宅で等級3が取れるぐらいの耐力があるわけです。

将来どんな地震がくるか、正直だれも予測できないところではありますが、間取りや価格といった別の要素を考えたときに、この性能の意味なども考えていくことでオリジナリティなど振り幅をもつことができます。

構造計算は現状考えられる万全な対策ではあるものの、費用ももっとも高額になることや、等級3になることでのプラン上の制約は大きくなるデメリットも考慮しながら、ご自身におけるベストな選択をえらぶとよいでしょう。